フィラメントはなぜ切れる?

テラヘルツ波に注目した量子の研究30年

2020.02.28

Photo by Shutterstock

1/3

巷では最近、LED電球でも白熱電球を懐かしむかのような「フィラメント型」が、親しまれているようだ。LEDは、白熱電球に比べて寿命が長いと言われているが、そうは言っても永遠に光り続けるわけではない。では、フィラメントはいつ切れるのだろうか? 実はこれ、白熱電球の時代から長らく研究されてきた技術課題なのだそうだ。

東京大学生産技術研究所の平川一彦教授は、テラヘルツという帯域の電磁波を操作する研究を続けているうちに、なぜフィラメントが切れるのか、そのあっけないほど簡単な原理を発見したという。その後も引き続きテラヘルツの研究に取り組み、2018年には、第15回江崎玲於奈賞を受賞。平川教授が専門とするこの「テラヘルツ」は、フィラメントが切れる原理の発見と、いったいどんな関係があるのだろうか?──最近の研究成果も含め、平川教授に聞いた。

なんでそもそもテラヘルツの研究を?

元々はトランジスタ(半導体)の研究をしていたという平川教授。半導体の開発は主に「高速化」を巡って展開されてきた。高速になるとは、トランジスタの中で電子がより速く動くということだ。「ところがトランジスタの中で、電子がどのように動いているのかを見る手段があまりないんですね。光の測定では、光の強さと光の波長という2つの情報が得られます。ところが、電流の評価の場合は、どれだけ電流が流れるかしかわからず、情報量が少ないのです。そのため、とてももどかしい測定しかできませんでした。」

電子が動くと、その周りに電磁波をまき散らすことが知られている(マクスウェルの方程式)。1990年頃に、その電磁波を測って電子がどう動いているかを調べる技術が発表された時、平川教授はすごく衝撃を受けたという。まき散らされる電磁波の周波数は、ちょうどテラヘルツあたりにあった。

「テラ」とは10の12乗を表す語だ。電磁波のうちミリ波と赤外線の間にあたる、周波数が「テラ」の帯域にあるものを、テラヘルツ波という。波長が長く、透過性があるため、繊維や粉などを通り抜けて可視光では見えないものまで見ることができる。また光のエネルギーが小さいため、生体への影響も少ない。このような特性から、最近は、創薬、宇宙観測、空港などでの危険物検出のイメージングなど応用範囲は極めて広い。

古典と量子の中間にある、半導体が苦手な領域

こうして、テラヘルツ波による新しい測定技術に衝撃を受けた平川教授は、「テラヘルツ」というテーマに取り組もうと決心した。ところがそもそも、テラヘルツ波は、発生させるのも検出するのも難しい。

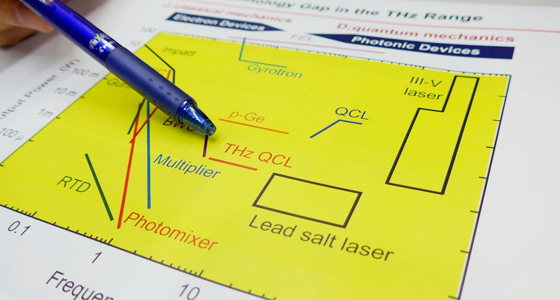

下図は、横軸が電磁波の周波数を示しており、ちょうど真ん中あたり(1〜10THz)がテラヘルツ波だ。縦軸は、現在用いることができる発振器の出力を表している。グラフの左側に並んでいるのは、電子の移動を信号にしている各種電子デバイスで、低周波数では高出力なのだが、いずれも1テラヘルツぐらいのところで出力がなくなるものが多い。一方、右側にあるのは、光通信などに使われる半導体レーザーのような光デバイス群で、こちらもテラヘルツ領域へ向かって急速に性能が落ち込んでいるのが見てとれる。

どちらのタイプのデバイスも機能しない空白領域が、テラヘルツあたりに横たわる。従来から「半導体が最も苦手とする領域」と言われてきた。

実は、グラフの左側の電子デバイスは、ニュートンの運動方程式に従った古典的な力学に基づいて動作する。一方、グラフの右側の光デバイスは、古典力学とはまったく異なる「量子力学」に基づいて動作する。「ちょうどテラヘルツのところに、古典力学でも量子力学でも扱えない領域がある。ここがまさに未開拓な領域で、取り組む価値があると思いました」と平川教授は振り返る。

1993年頃に実験を開始した。「電荷を持った物質がわずかでも動けば周りに電磁波を出したり吸収したりするので、これをテラヘルツ波で測定します。」テラヘルツ波を用いることで、これまでの測定を100〜1,000倍高速化することができ、「超高速な電子の動きをオシロスコープで測るように捉えることができるようになった」という。実験を繰り返すうち、マクスウェルの方程式に基づいて、電子が走る様子がついに見えるようになった。

「ブロッホ振動」で未開拓領域に挑む

続いて、平川教授が注目したのは「ブロッホ振動」という現象だった。「固体は、原子が規則正しく並んでできています。そこへ電子を入れると、電子の波とエネルギーの関係が自由な空間にいるときとは違う状態になるんです。」このように一定の間隔で原子が並んでいる構造を「結晶格子」という。電子が自由な空間に存在する状態では、電圧を与えると電子は一方向へ進むが、結晶格子ではそうならない。このことをスイスの物理学者フェリックス・ブロッホとアメリカの物理学者クラレンス・ツェナーが最初に指摘した。さらに1970年、江崎玲於奈博士が半導体の超薄膜を積層したものを巨大な原子が交互に並んでいる状態と見なす「超格子」という構造では、実際に電子が行ったり来たりする運動が起きると予測した。これが「ブロッホ振動」だ。

なぜ「ブロッホ振動」なのか、ポイントは2つある。1つは、ブロッホ振動が、平川教授いわく「量子力学と古典力学のちょうど中間にある」ということだ。半導体超格子では量子効果のために、「電子は坂を転げ落ちるように」という古典力学の説明通りには動かない。もう1つは、ちょうど先ほどのグラフのように、超格子内で電子が行ったり来たりする周波数が、まさにテラヘルツなのだ。

ただ、本当にそんな現象が起きるのか、どうしたら発振素子が作れるのか、長い間わからなかった。テラヘルツ波による高速な計測技術によって、1995年頃から超格子の中を電子が行ったり来たりする運動が実際に確認されはじめ、平川研究室では、この超格子に電圧をかけることで、実際に、周波数可変のテラヘルツ発振器を実現するための能力(利得)があることを示した。振り返れば、量子論の端緒となったプランク定数の発表(1899年)から約100年が経過していたことになる。